予防処置

0歳から予防を始めましょう

Content 01

尾道の小児歯科「えみこども歯科」のむし歯予防は、歯が生え始める0歳からスタートします。お口のケアには、むし歯の予防や治療だけでなく、離乳食や噛むことなども含まれるためです。

まずはお子さんが口に関心を持つことが第一歩です。お口の中を見たり触れたりする機会を設けることで、お子さん自身も歯科医院に慣れることができます。

歯が1〜2本生えてきたら

下の前歯が1〜2本生え始める頃は、離乳初期のスタートです。この段階では、食後にガーゼで優しく拭うなどのケアからスタートしましょう。飲み物は基本的にお茶かお水で十分です。イオン飲料やフルーツジュースなどは糖分を多く含み、むし歯のリスクを高めるので避けましょう。

前歯が上下そろってきたら

前歯が揃ってきたら、“モグモグ期”と呼ばれる食べ物をつぶして飲み込む時期のスタートです。かじる動作を促すには、バナナや煮りんごなどを取り入れましょう。

奥歯が生えてきたら

奥歯が生える頃からは、噛む力もついてきます。この時期はよく噛んで食べる習慣を定着させていくことが目標です。

カルシウムやたんぱく質をしっかり含んだ食材(チーズ、小魚、大豆製品など)を取り入れ、栄養面でも歯の発育をサポートしましょう。甘いおやつの代わりに、干し芋や蒸したさつまいもなど、噛み応えがありながらも自然な甘みのある食材を選ぶのがおすすめです。

ディープバイト(過蓋咬合)など、前歯がうまく使えていない子が増えてきているため、この時期に意識してしっかり噛む癖をつけましょう。

食生活の改善が

予防につながります

Content 02

毎日の食習慣は、むし歯リスクと大きく関わっています。特に注意したいのは糖のとり方ととるタイミングです。甘いものを頻繁にとったり、時間を決めずに間食をしたりすると、口の中が酸性に傾いた状態になり、むし歯菌の活動を活発にしてしまいます。

また、就寝前に甘い飲み物をとることも、むし歯リスクを高めます。就寝中は唾液の分泌が減るため、細菌の洗い流し効果が働かず、むし歯が進行しやすくなります。

歯にいい食生活とは?

糖分を控えめにするだけでなく歯に良い食生活を心がけてみてください。カルシウムを多く含む乳製品や小魚、緑黄色野菜は歯や骨のより良い成長を促します。また、噛み応えのある食材を取り入れることで、唾液の分泌が促され、むし歯菌の働きを抑える効果もあります。

おやつは、チョコレートやキャラメルのように歯にくっつきやすく砂糖の多いものではなく、砂糖不使用のヨーグルトやチーズ、おにぎりなど甘くないものを選ぶようにしましょう。こうした積み重ねが、むし歯になりにくい環境づくりにつながります。

歯科医院で行う予防処置

Content 03

予防はご家庭だけで行うものではありません。定期的に歯科医院でのチェックを受け、むし歯の早期発見や見えないリスクの管理をしましょう。当院では以下のような予防処置を行っています。

定期検診

尾道の小児歯科「えみこども歯科」では、3ヵ月に一度の定期検診をおすすめしています。お子さんの年齢や口腔内の状態に合わせて、むし歯や歯肉の健康状態、歯の生え変わりの状況をチェックします。定期的に受けていただくと、前回との比較やリスクの変化も確認でき、継続的な口腔管理につながります。

また、カリオスタットなどによるむし歯菌のリスク評価や、生活習慣へのフィードバックも行っており、親子で一緒に予防意識を高めることが可能です。

クリーニング

クリーニング用の器具を使って、歯の表面についたプラークや着色をきれいにします。普段の歯みがきでは落としきれない汚れを歯科できれいにすることで、むし歯の予防につながります。

フッ化物の利用

歯の表面を強化し、むし歯になりにくくするフッ素塗布は、予防効果が高いです。当院では3ヵ月に一度の塗布をおすすめしています。フッ素は歯の再石灰化を促し、初期のむし歯を修復する作用もあります。定期的に塗布することで、歯をしっかり守れます。

シーラント

むし歯になりやすい奥歯の溝に、樹脂を流してふさぐ処置です。シーラントは歯を削ることなく処置できるため、乳歯だけでなく生えたての永久歯にもおすすめできます。

お家でできる予防処置

Content 04

毎日の家庭でのケアも、むし歯予防には欠かせません。毎日の習慣として意識して、日々の積み重ねを大切にしていきましょう。

“だらだら食べ”をしない

食事やおやつの時間を決め、時間内に食べ終わる習慣をつけましょう。だらだら食べていると、口の中が常に酸性に傾き、むし歯の原因となります。食後には水を飲んで口の中をリセットするのもおすすめです。口の中をさっぱりさせる習慣は、味覚の発達にもつながります。

フッ化物の利用

フッ素入り歯みがき剤を使用することで、毎日のブラッシングでも予防効果が高くなります。泡立ちの少ない子ども用の低濃度タイプを選び、うがいは1回で済ませると効果的です。歯みがき剤の使用量は年齢に応じて調整しましょう。たとえば、3歳未満では米粒程度、3歳~6歳ではグリーンピース大が目安です。

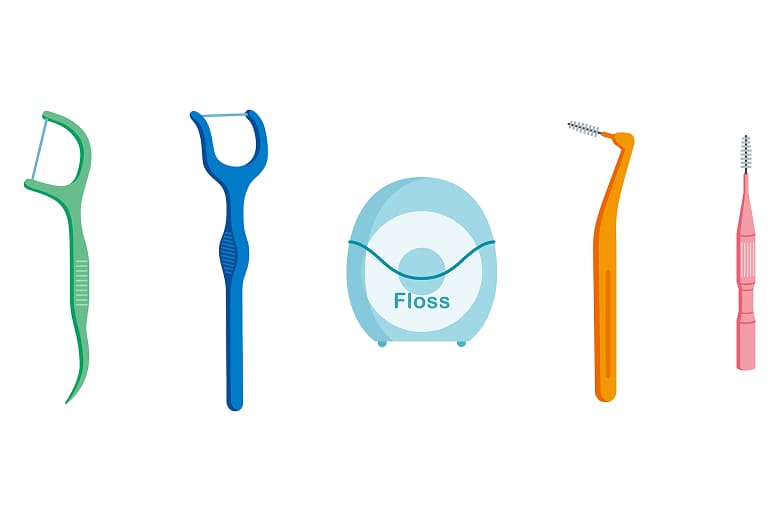

フロスや歯間ブラシの使用

歯と歯の間は歯ブラシだけではみがき残しやすいため、フロスを使用しましょう。特に奥歯の隙間は見えないむし歯ができやすい部分です。乳歯の段階からフロスに慣れておくことで、永久歯になってもケアできる習慣が身につきます。

仕上げみがき

仕上げみがきは、小学校低学年くらいまでを目安に、毎晩行ってください。保護者の方が寝かせみがきなどで丁寧に磨いてあげることで、取り残しを防ぎましょう。